予備校の授業、

わかりやすかったでしょ?

その後どうしてた?

ネットで調べ物は負け

予備校テキストだけで十分

集団講義をしない

マイペースが最強

5STEP理論で

先に進む

自学自習の徹底管理

「できる」に特化

ネットで調べ物は負け

予備校テキストだけで十分

せっかく授業を受けてノートを取っているのに、問題演習をしたときに調べるの、ネットにしていませんか?はっきり言います、それでは受かりません。問題演習を行って調べる順番は①予備校テキスト(or 現役生なら大学の授業プリント)②教科書の順番です。ネットを使う機会があるとしたら、教科書にも載っていないものの写真を見たり、動画で実臨床での手順や検査器械を確認するときです。

不合格になっている人の多くは問題演習をした後にすぐネットで調べます

せっかく質の高い講義を視聴したにも関わらず、です。これは恐らくネットの方がぱっと調べられてすぐ出てくるからでしょう。これは面倒臭いことから逃げ、楽しようとしているだけに過ぎません。しかしこれでは、いつまで経っても知識が体系的にならず、枝葉の知識、虫食いボード状態になってしまいます。こと医師国家試験に出題されている内容はそのほとんどが予備校の講義で網羅されています。だからいきなり教科書で調べたりネットで調べるなんてもっての外です。この手順を間違えると、何が大事で何がいらない知識なのかが分からず、混乱をきたしてしまいます。質の高い予備校テキストをフル活用して、どんどん汚すようにしましょう。

そうすれば頭の中に出題範囲の枠組みが出来上がり、疑問点が生じたときにすぐテキストに載っているかいないかが分かります。つまり、知識の体系が出来上がり、目の前にある知識が必要な覚えるべき知識かそれとも理解のための補助の知識かが分かるようになるのです。

そうすれば頭の中に出題範囲の枠組みが出来上がり、疑問点が生じたときにすぐテキストに載っているかいないかが分かります。つまり、知識の体系が出来上がり、目の前にある知識が必要な覚えるべき知識かそれとも理解のための補助の知識かが分かるようになるのです。

しかし、もっとひどい人は問題演習して、分からないのにひたすら考えようとしている人。10秒考えて分からないならすぐにテキストに戻るようにしてください。予備校(や大学)のテキストこそ必要十分な知識が詰まっています。知識をつけ、それらを使いこなすのが大前提です。

「問題演習⇄予備校テキスト」の周回を何度も何度も行うのです。ここをサボっていては不合格になってしまいます。

医師国家試験は、受験資格さえあれば「限られた人しか合格しない」なんていうことはありません。正しい方向に十分な量の努力をすれば必ず合格できます。

01

02

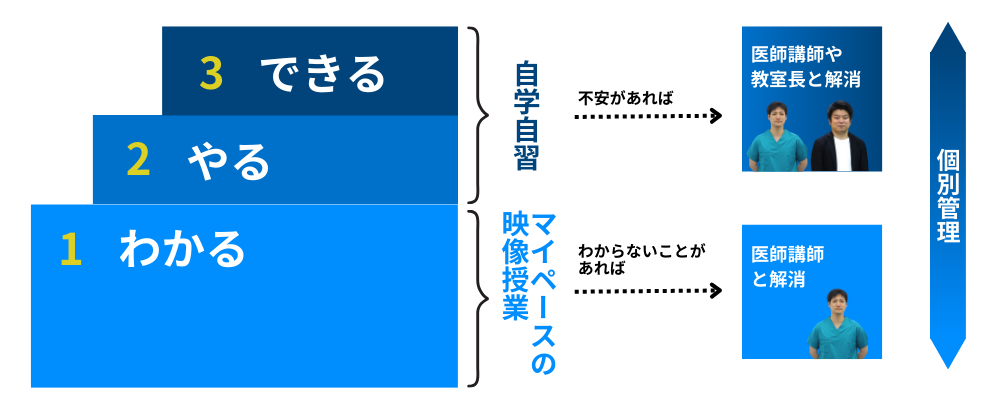

集団講義をしない

マイペースが最強

授業を受けただけで、医師国家試験の問題が解けるようになるでしょうか?もちろん、分かりやすい講義動画がたくさんありますので、受講直後には「できる」という人も多いでしょう。しかし、みなさん口を揃えて、「忘れてしまう」と言います。医師国家試験の範囲は膨大で、産婦人科をやっているときには消化器の記憶は彼方と

いうこともしばしばあります。

「わかる」と「できる」は全くの別物

医学生ともなると「わかる」と「できる」は全くの別物だということは理解されているはずです。しかし、医師国家試験となると、今までにない膨大な量に圧倒され、勉強が追いつかなくなってしまいます。そこに対してMediEは介入し、適切なタイミングでの復習や学習計画管理を行います。

「みんなと同じペースでは合格できない」これを感じているにも関わらず、「みんなと同じことをやれ」と言われて困っている方も多いのではないでしょうか。その実は、「みんなと同じ教材を用いて、その結果として試験で同じ回答ができる」、ということが大事なのであって、「みんなと同じペースで同じ授業を受けていること」、という意味ではありません。得意不得意は個々人によって違います。つまり、苦手な部分は時間をかけ、得意なところはサクッと先に進むことが大事です。集団講義ではそれが叶いません。

みんなと同じペースで、みんなと同じ勉強方法をしていては“絶対に”合格はできません。

他の人がやっていないもっと効率的な学習方法はなんでしょう?そう、教材はみんなと同じで、自分のペースでできる「自学自習」です。

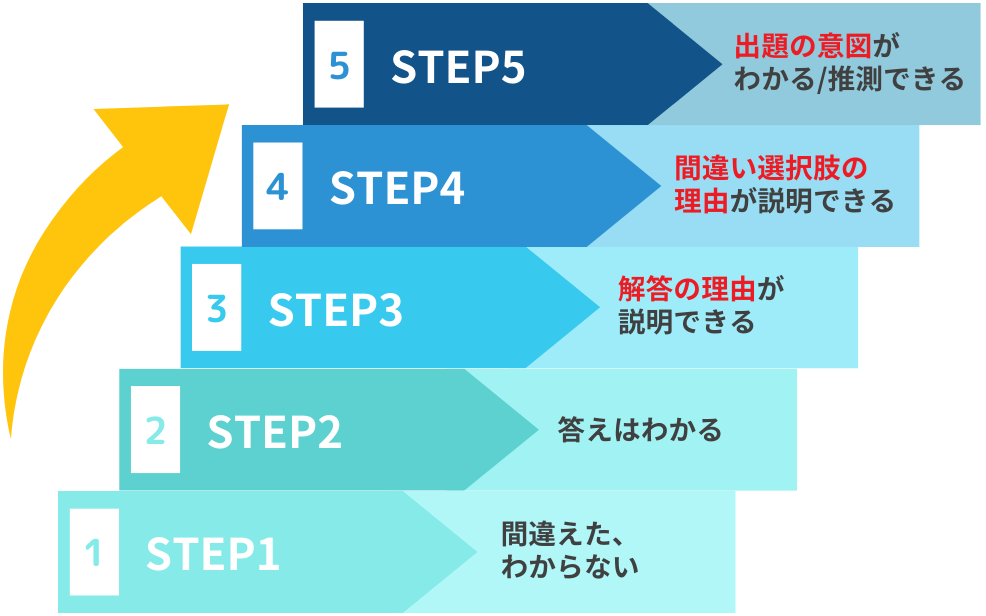

5STEP理論で先に進む

問題演習の勉強方法としてMediEがおすすめしているのが5STEP理論です。

- Step1 間違えた、分からない

- Step2 答えはわかる

- Step3 解答の理由が説明できる

- Step4 間違い選択肢の理由が説明できる

- Step5 出題の意図がわかる/推測できる

と5段階に分け、目の前の問題がどのSTEPに属しているかを確認するのです。医師国家試験当日の段階で、直近5年分の過去問で理想的にはSTEP1が2%、STEP2が10%、STEP3が15%、STEP4が65%、STEP5が8%となっていれば十分余裕を持って合格できるでしょう。

得意科目に関してはSTEP5に、苦手な部分についても最低限STEP2になるように詰めることが良いでしょう。

自分一人で勉強していると、「結局この問題はどうなの?」という疑問が湧いてくることがあります。しかしこちらに関しても、担任医師講師が問題ごとの考え方を都度説明するなどして納得した上で方向性をお示ししますので、安心して先に進めることができます。

ただし、間違いというわけではないですが、問題演習をしていて、初めからSTEP5は目指さないこと。最初はSTEP2を目指し、どんどんステップアップしていくやり方が望ましいです。問題によっては一度解いただけですぐにSTEP4になるものもあるでしょう。そしてその感覚を身につけるのです。それで「あぁ、これくらい『わかる』と思える問題が全体の65%必要なんだな」と思うようにするのです。

最初は漠然としているかもしれませんが、秋も深まる頃には全体像が見えてきて「どう走り切れば良いか」がわかるようになってきます。くることがあります。しかしこちらに関しても、担任医師講師が問題ごとの考え方を都度説明するなどして納得した上で方向性をお示ししますので、安心して先に進めることができます。

国試直前期にこの割合になることを目指そう

03

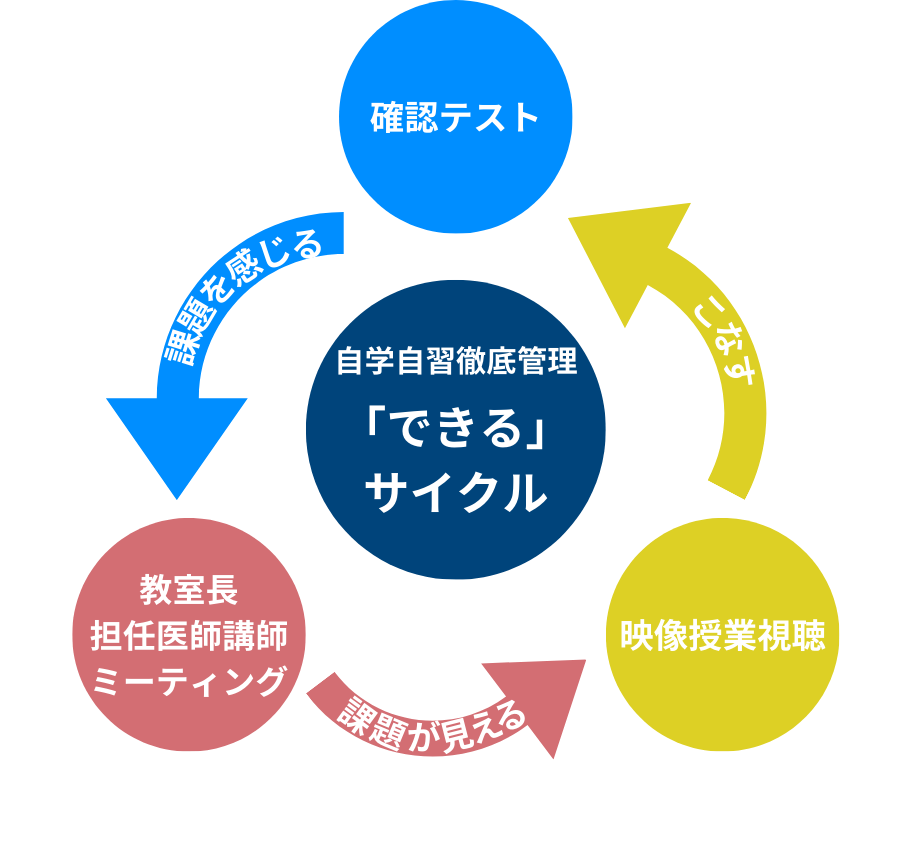

自学自習の徹底管理

「できる」に特化

理想は学習計画の立案まで自走すること

教室長や担任医師講師との個別ミーティングで課題を洗い出し、次に何をすべきかを見える化します。集団授業では、一度欠席しまったら焦ってしまうことありますよね。家庭の事情や体調によりどうしても進度が遅れてしまうことが出てきます。MediEでは、そのような無用な焦りを無駄と考えています。だから個別で管理し、個別で計画立案を行なっているのです。学習計画には予備日を設け、風邪を引いて3日寝込んでいても大丈夫なスケジュールをあらかじめ組んだり、「なぜこのままで大丈夫なのか」を、いつもあなたと伴走している教室長や担任医師講師がメンタリングして”何をどうすべきか”導いてくれます。安心して自学自習に取り組める環境こそがMediEの真髄です。

①まさかの点呼

平日朝には、仮想空間教室の両方で毎朝10:30に点呼を実施します。これは半強制の点呼です。二度寝してもいいから(?)一度はこの時間に集合しましょう。

②学習進捗管理とは

週一度は必ず行いますが、週の途中でも「あれ?」と思ったらすぐに相談できる環境になっています。

③教室長と担任医師講師との個別ミーティングの違い

教室長と「何をやるか」を行い、担任医師講師では具体的に「どうするか」の相談となります。

④確認テスト

科目ごとの確認テストを完備しているので、自分がどれくらい覚えているのかを数字で実感できます。どのように受験するのが良いのかも教室長や担任医師講師と相談してみてください。

今までMediEの生徒さんから言われる言葉で最も嬉しかった言葉は、「MediEに通っていて無駄だったかもしれない」です。これは秋以降、計画立案も自分でできるようになり、自走できるようになった生徒さんから言われる言葉です。もちろん、国試合格後に笑顔で言われる言葉であって、生徒さんも意図して言っています。

つまり、国試に不合格になった直後はどうすればいいかわからず途方に暮れていたけれど、MediEの方針で自学自習ができるようになり、秋以降は教室長や医師講師の確認程度で自走できていた、ということです。自分一人でも合格していたんじゃないかと錯覚するほど(?)知らず知らずのうちにできるようになるのがMediEです。

与えられているものをこなすのではなく、「目標に対する大枠を掴んで自分で考え、自分で立ち向かう」。それが一生涯において大切になります。ぜひ、この言葉の意味を体感してほしいと思います。

04