医学部を目指す受験生の皆さん、そして医学部受験に関わる保護者の方々にとって、「予備校は必須なのか」という疑問は常に付きまといますよね。年間数百万円かかる予備校費用、膨大な時間の投資、そして精神的なプレッシャー。本当にその全てが医学部合格には必要なのでしょうか?

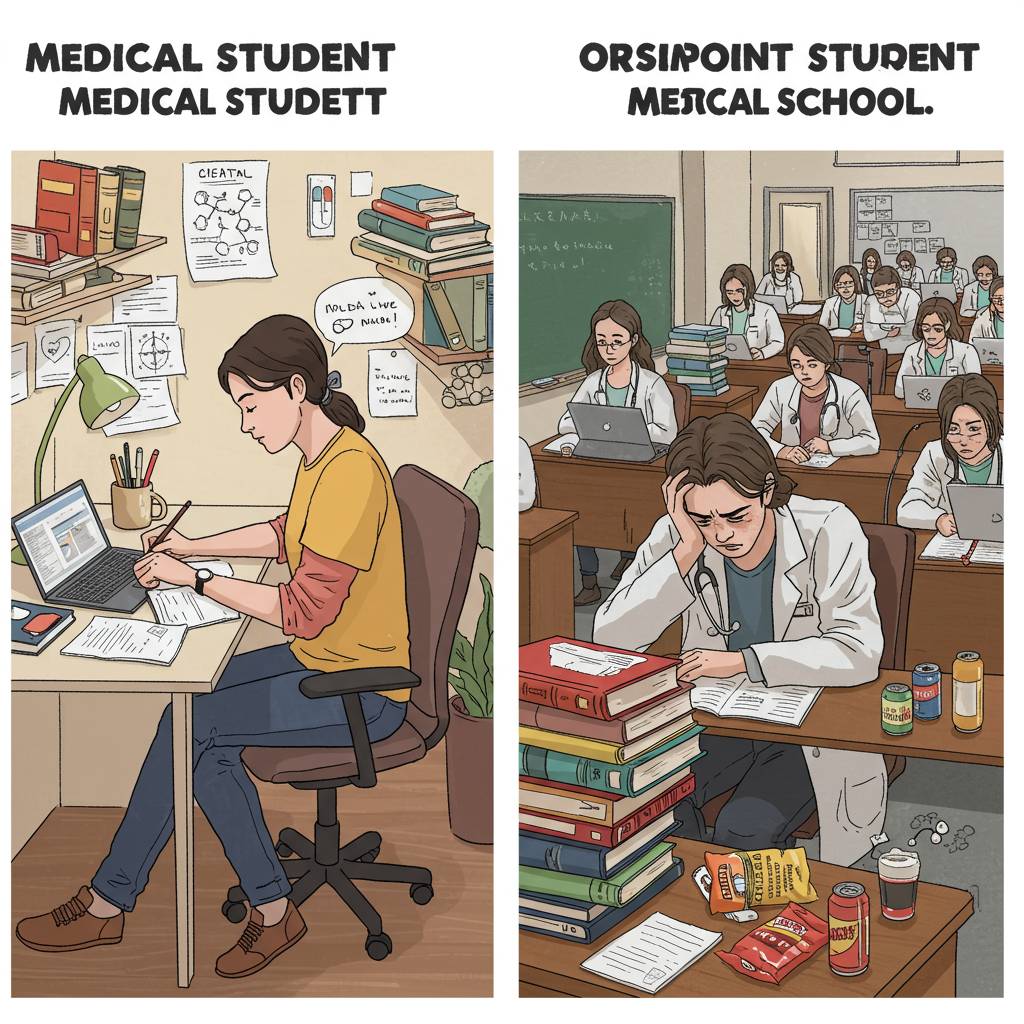

本記事では、予備校に一切通わずに難関医学部に合格した医学生と、いわゆる「予備校漬け」で合格を勝ち取った医学生、両者の体験談を徹底比較します。学習方法、時間管理、メンタルヘルス、そして最終的な結果まで、医学部受験における両極端なアプローチの実態に迫ります。

予備校なしでも合格できる秘訣とは?予備校のメリットとデメリットは実際どうなのか?これから医学部を目指す方々に、本当に価値ある情報をお届けします。「正解」は一つではないかもしれませんが、あなたに合った受験戦略を見つけるヒントが必ず見つかるはずです。

1. 「予備校に行かなかった医学生の勉強法」と「予備校漬けの医学生の実態」を徹底比較

医学部合格を目指す受験生や保護者にとって、「予備校は必須なのか」という疑問は尽きません。今回は医学部に合格した学生たちの実際の声をもとに、予備校に頼らずに合格した医学生と予備校を活用した医学生の勉強法を比較していきます。

「予備校なし組」の特徴は、自己管理能力の高さと情報収集力にあります。京都大学医学部に通うA君は「YouTube、参考書、過去問のみで対策した」と語ります。彼は徹底した時間管理と、自分に合った参考書を見極める目を持っていました。大手予備校の模試は受験しつつも、解説を自分で調べ理解する学習スタイルが功を奏したようです。

一方「予備校活用組」の強みは、体系的なカリキュラムと質の高い解説にあります。東京医科歯科大学に通うB子さんは「河合塾と駿台の両方に通い、特に難関大対策ゼミが役立った」と話します。彼女にとって、予備校の講師による解説と自分の弱点を的確に指摘してもらえる環境が合格の鍵でした。

興味深いのは学習時間の差です。予備校なし組は自己学習に平均8〜10時間費やす傾向がある一方、予備校活用組は授業を含めると同等か若干多い時間を学習に充てていますが、移動時間などを考慮すると純粋な学習時間効率では予備校なし組が優位な場合も。

決定的な違いは費用面です。予備校なし組は参考書代と模試代のみで30万円前後に抑えられるケースが多いのに対し、予備校活用組は年間100万円以上の費用がかかるケースも珍しくありません。大阪大学医学部のC君は「自宅から予備校まで往復3時間かかり、通学疲れで学習効率が下がった」と振り返ります。

両者に共通するのは、最終的に「自分で考える力」を身につけていたことです。名古屋大学医学部のD子さんは「予備校で得た知識を自分のものにする復習時間が合格の決め手だった」と強調します。

結局のところ、予備校の必要性は個人の学習スタイルや環境によって大きく異なります。自己管理能力が高く、情報収集力のある受験生なら予備校なしでも十分戦えますが、体系的な指導を求める場合は予備校の活用が有効でしょう。重要なのは自分に合った学習法を見つけることなのです。

2. 医学部合格への道:予備校なしで突破した医学生と予備校漬けだった医学生の本音対談

医学部合格を勝ち取るために、予備校は必須なのでしょうか?今回は異なる道を歩んで医学部に合格した2人の医学生に、それぞれの勉強法や経験について率直に語ってもらいました。

【予備校なしで合格した医学生A】

「独学で合格できた最大の理由は、自分のペースで効率的に学習できたことです。高校の授業をしっかり受け、分からないところは先生に質問。放課後は図書館で自習していました。参考書は『標準問題精講』や『重要問題集』などの定番を繰り返し解きました。特に過去問分析に力を入れ、出題傾向を把握していました」

【予備校漬けだった医学生B】

「私は高2から河合塾の医学部コースに通いました。週3回の授業と毎月のテスト、夏期講習などハードでしたが、プロの講師による解説が非常に役立ちました。特に医学部特有の思考法や解法テクニックは独学では得られなかったと思います。また、同じ志を持つ仲間との競争環境が自分を奮い立たせてくれました」

【勉強時間の使い方】

医学生Aは「1日8時間を目標に、科目ごとに時間配分を決めて自習。特に苦手な有機化学は時間を多めに取りました」と話します。一方、医学生Bは「予備校の授業と課題で1日5時間、自習で4時間程度。特に予備校の添削問題は必ず期限内に提出していました」と振り返ります。

【モチベーション維持法】

医学生Aは「進捗を可視化するため、自作の進度表で管理していました。小さな目標達成ごとに自分へのご褒美も効果的でした」と語ります。医学生Bは「予備校の模試で結果が出ると嬉しかったですね。講師からの励ましも大きかったです」と言います。

【費用対効果】

医学生Aは「参考書代と過去問集で約15万円程度。予備校費用を浮かせた分、集中できる環境づくりに投資しました」と話します。医学生Bは「予備校費用は2年間で約200万円。高額でしたが、質の高い指導と充実した教材、環境は価値があったと思います」と振り返ります。

【それぞれが考える自分の選択のメリット・デメリット】

医学生A:「メリットは自由な時間配分と費用節約。デメリットは不安との闘いでした。正しい方向に進んでいるのか迷うことも」

医学生B:「メリットは体系的な指導と競争環境。デメリットは自分に合わない授業も受けなければならない点と高額な費用です」

この対談から見えてくるのは、医学部合格に「正解の道」はないということ。自分の学習スタイルや環境に合った方法を選ぶことが重要です。どちらの道を選ぶにしても、目標への情熱と継続的な努力が最も大切な合格の鍵となるようです。

3. 医学部受験のリアル:予備校に通わずに合格した医学生と予備校で成功した医学生の学習戦略

医学部合格への道は人それぞれ—予備校なしでトップ校に合格する受験生がいる一方で、大手予備校のカリキュラムを駆使して合格を勝ち取る受験生も少なくありません。どちらの学習スタイルが自分に合っているのか、合格者の実例から探っていきましょう。

【独学合格者の学習戦略】

独学で東京大学医学部に合格したAさんは、高校の授業を最大限に活用しつつ、自宅での効率的な学習を徹底していました。「予備校のテキストは購入していましたが、講義には通わず、疑問点は高校の先生に質問していました」とAさん。彼の戦略の核心は「自分の弱点を把握し、克服するためのPDCAサイクルを回し続けること」でした。

具体的には:

– 毎日の学習内容を手帳に記録

– 週末に弱点分野の徹底復習

– 過去問を解きながら出題傾向を分析

– YouTubeの無料講義で補完学習

「予備校なしでも質の高い学習リソースはたくさんあります。大切なのは自分で考え、行動する習慣を身につけること」とAさんは語ります。

【予備校活用組の成功戦略】

一方、河合塾の医学部専門コースを経て京都大学医学部に合格したBさんは、予備校の体系的なカリキュラムが自分の学習スタイルに合っていたと言います。「予備校の最大のメリットは、受験に必要な知識を効率良く整理して教えてくれること。特に化学と物理は予備校の授業で理解が深まりました」

Bさんの成功要因:

– 予備校の授業で基礎を固める

– 講師からの添削指導で弱点を克服

– 模試の結果を徹底分析

– 予備校の自習室で集中して学習

「予備校の環境が自分を奮い立たせてくれました。同じ目標を持つ仲間との切磋琢磨も大きな力になりました」とBさんは振り返ります。

【両者に共通する成功要因】

興味深いことに、学習スタイルは異なっても、成功した医学部生には共通点があります:

1. 明確な目標設定と計画的な学習

2. 自分の弱点を客観的に分析する姿勢

3. 効率的な時間管理と集中力の維持

4. 過去問演習による実践力の強化

5. 健康管理と適度なリフレッシュ

「独学か予備校か」という二択ではなく、自分に合った学習スタイルを見つけることが重要です。自己分析力がある学生は独学でも十分戦えますが、外部からの刺激や体系的な指導が必要な学生には予備校が効果的でしょう。

医学部を目指す皆さんには、合格者の戦略を参考にしつつも、自分自身の学習スタイルを大切にした受験勉強を進めることをお勧めします。